高松市にある有限会社松原製本所(以下「松原製本所」)は、長年にわたり商業印刷物の製本を担ってきた町の製本所です。デジタル化の進展とコロナ禍の影響で受注が大きく減少する局面を経験し、その中で自社発の取り組みとして「デカらくがき本」を企画・制作しました。機械に通らない大判紙を手作業で仕立てたこの一冊は、地域との新しいつながりを生み出しました。

企画外の大きさ――「デカらくがき本」

最大判の紙(約80×110cm)をそのまま使い、機械に通らない工程は手作業で仕立てたのが「デカらくがき本」です。ページを開くと床いっぱいの余白が現れ、子どもから大人まで自由に描けます。

家族や友人が同じページを囲み、自然に会話が生まれます。描く時間が共有されることで、一冊が小さなキャンバスになります。

製作の一部は社会福祉施設にも依頼し、工程の一端を地域と分かち合う体制も整えました。規格に収まらない大きさを、人の手と地域のつながりで創り上げる。結果として、同所の柔軟性と技術、そして「表現を支える」という原点が、分かりやすい形で可視化されました。

初めての自費出版――九十歳の依頼から

「自分の本をつくりたい」という相談が届いたのは、こうした取り組みが続くさなかでした。依頼主は九十歳に近い女性。大手出版社との話が進まず、それでも人生の記録を一冊にまとめたいという希望でした。

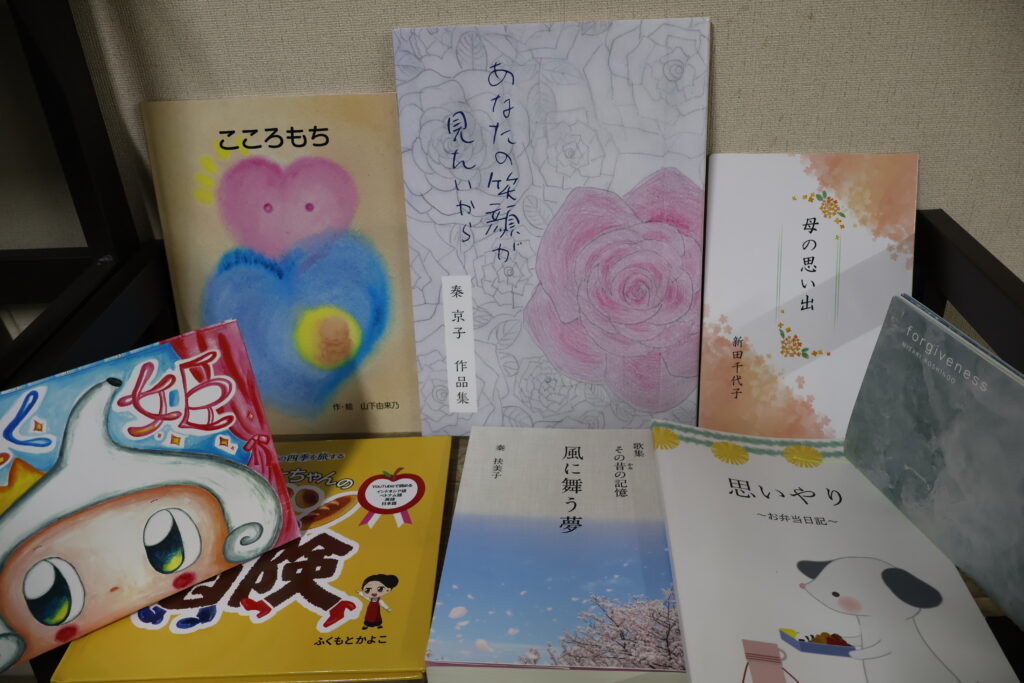

松原製本所は外部のライターや編集者と連携し、判型や紙厚、綴じ方、表紙の手触りまで一つずつ確認して進めました。完成した本は本人の手に渡り、その出来事を同所が発信したところ、新聞でも紹介されました。すると「私も作りたい」という問い合わせが少しずつ届くようになり、詩集やエッセー、家族史、写真集など、個人の思いを形にする自費出版の相談が広がりました。

「デカらくがき本」で培われた“使い手に近づく視点”が、そのまま自費出版に活きた格好です。余白を用意し、相手の呼吸に合わせて頁を重ねる。同所がもともと持っていた製本の基礎力に、丁寧に寄り添う想いが加わりました。

背表紙をまっすぐに保つために

自費出版のご相談で最初に伺うのは、「何のために残すのか」「誰に手渡すのか」です。目的が定まれば、判型や紙、綴じは自然と絞られていきます。

松原製本所の強みは、設計の眼と手仕事の確かさです。

紙の表情、開きやすさ、背の落ち着きまで、読み返されることを前提に一冊を仕立てます。

背表紙がまっすぐ立つと、持ち主の気持ちも少し整う——その感覚を大切に、一冊ずつ向き合っています。

「デカらくがき本」は逆境から生まれた試みで、そこで生まれたご縁が自費出版という新しい柱へとつながりました。

自分の言葉や写真を一冊にしたい——そんな想いが芽生えたときは、ぜひ松原製本所に相談してみてください。

想いを丁寧に受けとめ、一緒に形にしてくれるはずです。