香川県高松市を拠点に活動するミライクラフト一級建築士事務所。代表の野上むつみさん(以下「野上さん」)は、一級建築士としての専門性を生かし、子どもたちと建築をつなぐ取り組み「子ども建築士教室」を展開しています。子どもたちの感性を尊重しながら、暮らしや空間への関心を育むその活動は、生きる力を育む学びとなっています。

「建築士」としての子どもたちと関わり

野上さんが「子ども建築士教室」を始めたのは約8年前。きっかけは、自身の息子の同級生から「図面を書いてみたい」と声をかけられたことでした。その体験を通して「子どもとの関わりがこんなに面白いのか」と実感し、建築士という専門性を生かしながら、子どもと関われる活動の可能性を模索しはじめたと言います。

この教室では「建築士になること」だけが目的ではなく、「空間をどう捉えるか」「なぜその形にしたのか」といった、感覚的・感性的な気づきを大切にしています。

野上さんは「建築という手段を通して、子ども自身の“感性”を育ててほしい」と話します。

オンラインでも広がる学びの場

「子ども建築士教室」は現在、香川県内にとどまらず、オンラインでも開催されています。オンライン教室は学年に応じてクラスが分かれており、日本全国や海外からも、時間が合えば多くの子どもたちが参加しています。

低学年向けのキッズ楽学では、子どもたちそれぞれの感性を活かし、建築をツールとしたものづくりを楽しんでいます。

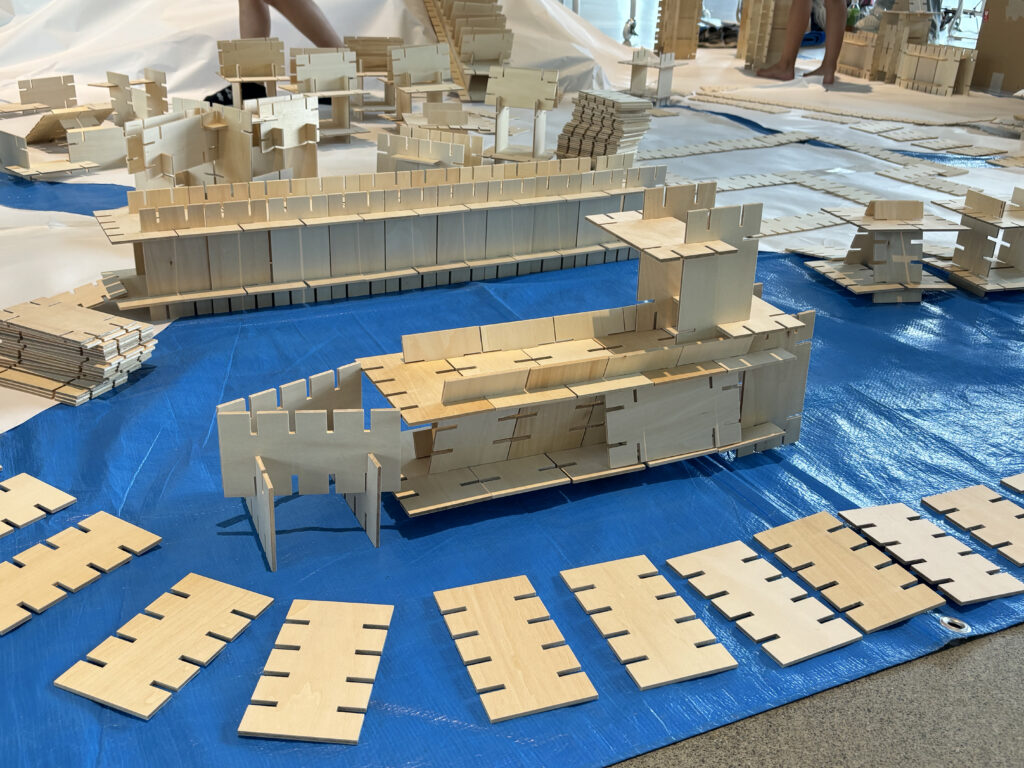

高学年と中高生クラスになると、より本格的な内容に取り組みます。平面図や立面図といった建築図面の作成を通じて、空間構成や建築的な思考を深めていきます。自宅の空間を観察しながら間取りを描くことから始まります。自分が日々過ごしている場所をどのように感じ、どう使っているのかを見つめ直すことで、多くの「気づき」が生まれます。たとえば、リビングが落ち着くと感じたり、洗面所の動線に不便さを覚えたり。そうした感覚を自ら捉え、改善のアイデアへとつなげていきます。さらに、オンラインでも模型づくりを行い、建物の縮尺や構造への理解を深めます。空間の広がりを感覚的に捉えるため、スケールを使って家具の寸法を測るなど、実体験に基づく学びが大切にされています。

建築を通して世界とつながる

野上さんは「建築=人」と語ります。空間は単なる構造物ではなく、そこに暮らす人の生き方や価値観が反映されたもの。だからこそ、「誰のために、どんな想いで設計するのか」という視点が大切だと考えています。

こうした理念のもと、教室では現地見学や体験学習にも力を入れています。「旅する建築部」と題した活動では、ベネッセアートサイト直島や大島などを訪れ、空間の美しさや建築家の思想を肌で感じる体験を重ねてきました。

なかでも、野上さんが目指す夢は「子どもたちをスペイン・サグラダ・ファミリアに連れていくこと」。壮大な空間に立ったとき、子どもたちが何を感じるのか――その表情を見てみたいと語ります。

感性はすべての学びの土台

「子ども建築士教室」では、子どもが自分の「好き」を貫き、それを表現することを何よりも尊重しています。たとえ完成作品が小さくても、それを本人が「これで良い」と思えることが大切。その姿勢は、建築だけでなく、芸術、文学、科学などあらゆる分野に通じる感性の基盤となります。

また、発表の場では「なぜそう思ったのか」を自分の言葉で伝える機会が設けられています。他者からの感想や共感を得ることで、子どもたちは自分の表現が他者に届く喜びも体験します。

野上さんは、「感性や感覚はどの道に進んでも役に立つ。それを育む土壌として建築はとても良い手段」だと話します。

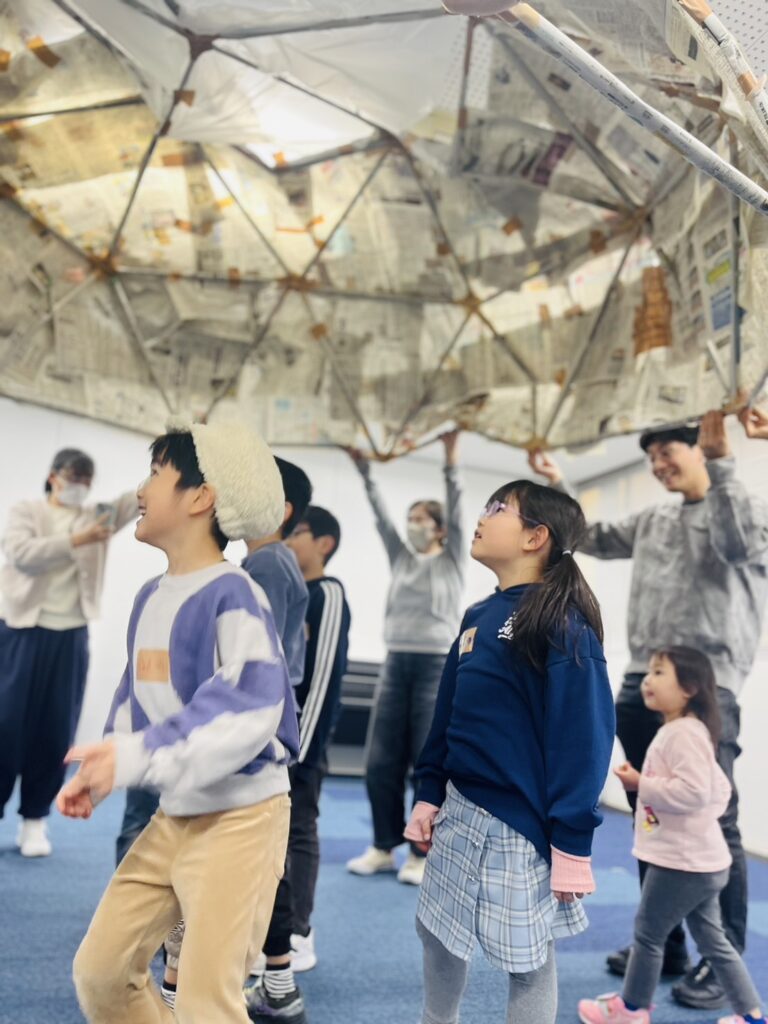

現在は、新聞紙を使ったドームのワークショップを通じて、日本全国の子どもたちと出会っていますが、たとえ建築士にならなくても、この学びがいつかどこかでその子の人生を支える力になる――そんな想いで、今日も子どもたちの小さな気づきを見守り続けています。